银行推出“彩礼贷”?网友直呼“活久见”!快来看看律师怎么说?

近日,一则某地方商业银行的“彩礼贷”宣传海报在各大网络平台流传,引发网友热议。海报显示,该银行的“彩礼贷”最高可贷30万,最长可贷1年,年利率最低为4.9%。对此,有银行人士质疑“彩礼贷”是银行贷款产品的噱头,而网友们则直呼:“活久见!”

贷个款也要求是事业单位员工?

海报显示,这款名为“彩礼贷”的产品最高可贷30万元,期限最长为1年,年利率低至4.9%。贷款可用于结婚旅行、购买首饰、家电、汽车等。

值得注意的是,宣传条款中有一项指出贷款的情侣其中一方需为行政事业单位正式员工。据红星新闻报道,引发网络热议后,银行已将“彩礼贷”相关信息撤回。

银行客服人员曾向媒体表示,(网传)图片只是宣传部门做的宣传,银行并未推出“彩礼贷”产品,日后也没有上线的安排。另有该行客户经理接受采访时表示,“彩礼贷”实际上就是“快活贷-零花钱”产品,“贷了款,你可以用它买车,也能够用来做彩礼。”

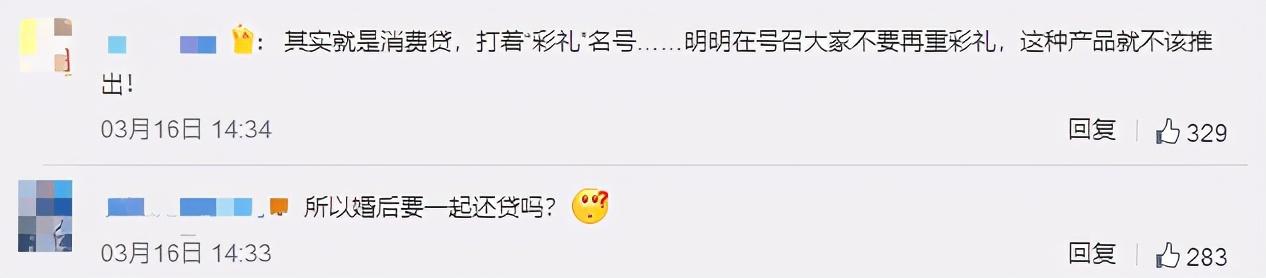

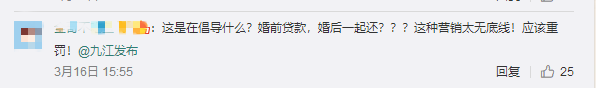

此事引发网友热议

有网友指出

把彩礼作为噱头来营销

是对民间陋习的“煽风点火”

银行此举是否有违民法典相关规定?

还有人对彩礼现象再次展开讨论

如何看待收彩礼现象?

什么样的情况下收彩礼是不合法的?

上海市信本律师事务所主任、

高级合伙人蒋秀海律师来为大家解答

律师说法

蒋律师指出,2021版《中华人民共和国民法典》第一千零四十二条之规定:“禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。禁止借婚姻索取财物。”

事实上,已经废止的2001版《婚姻法》第三条禁止的婚姻行为中对此早有规定:“禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。禁止借婚姻索取财物。”从1980年《婚姻法》开始实施到2021年期间,彩礼的现象一直存在且没有明确说过要废止,一直流行着。

“彩礼是我国从古以来一直存在的社会风俗,时至今日,我国法律对给付彩礼既不禁止也不肯定,是否给付由当事人自行协商。”

蒋律师表示,《民法典》中对于禁止借婚姻索取财物的规定是针对具有胁迫意思而向非自愿方索取彩礼的行为。该条款的含义是不能以结婚作为借口,从而把婚姻作为了赚钱的工具。

“在我国某些地区尤其是农村地区,确实存在着强行索要彩礼的情况,法律对于这种强行索要彩礼的行为是明令禁止的,但是对于双方达成合意,在自己能力范围内的适当给付彩礼,法律是允许的。”

蒋律师进一步表示,虽然法律不禁止基于民间习俗给付彩礼,但对于会给给付人带来生活困难的高额彩礼,是可以依法要求返还的。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释(一)》明确,当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:

(一)双方未办理结婚登记手续;

(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活;

(三)婚前给付并导致给付人生活困难。

适用前款第二项、第三项的规定,应当以双方离婚为条件。

此外,2020年5月20日,民政部《关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》中,也强调了对天价彩礼、铺张浪费、低俗婚闹、随礼攀比等不正之风的整治。

蒋律师认为,从立法者意图来看,借款送彩礼本身就是法律所不鼓励的行为,因此银行以“彩礼贷”作为营销点,确实有违反法治精神之嫌。

同时他也指出,“彩礼贷”据宣传可以用来新婚旅行、购车、购买首饰、家电等,最高可贷30万元,年利率最低4.9%,贷款期限最长为一年,其本质是一种消费贷款,类似的还有花旗银行的“幸福时贷”(一种针对婚庆喜宴的纯信用贷款)、南京银行的“结婚贷”等。一年4.9%的年利率,也在一个合理的范围之内。

“彩礼贷”引起争议更多的是基于名字。有法律人士表示,尽管法律不禁止基于民间习俗给付彩礼,但根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释(一)规定,当事人婚前给付彩礼导致给付人生活困难,双方离婚时,给付一方可以要求返还彩礼。

转自:石家庄普法融媒宣传中心

来源:广州普法

正在请求数据,请稍候!

正在请求数据,请稍候!