今天,我们想念一个人

1935年7月17日,日本神奈川县藤泽市鹄沼海岸,海浪带走了一个23岁的年轻生命——中国国歌《义勇军进行曲》的作曲者聂耳。

原名聂守信的聂耳,被上海从事音乐工作的同事们称为“耳朵先生”,他具有敏锐的听觉和乐感,听过一次的音乐旋律就能迅速记录下来。当时使用繁体字写成四个耳朵的“聶耳”是一个多么好玩的昵称。由于海滩游泳发生意外,这位朝气蓬勃、勤奋开朗的音乐家将自己人生的休止符永远留在日本鹄沼海岸,而藤泽市当地老百姓一直在纪念这位名字为四个耳朵、日语发音为“NIEARU”的中国人。

《义勇军进行曲》的影写谱,原载于《电通》画报1935年6月1日第二期

永远青春的海岸

“北漂”青年

1912年出生于昆明的聂耳,从小具有音乐天赋,在故乡时他已能演奏笛子、二胡、三弦、月琴等多种传统乐器以及钢琴和小提琴。他自少年时期接触进步读物,时常关注时政、思考人生,参与昆明当地的革命活动,立志要做建设新社会的有为者。1930年,18岁的聂耳即将从昆明省立第一师范毕业,为躲避被捕的危险,他被迫远离故乡北上到上海的商铺打工。聂耳的作曲生涯从20岁、1932年末投身左翼电影界开始,到1935年去世,只有不到4年的短暂时光,然而他的光与热都在这短暂青春中燃烧。《卖报歌》《毕业歌》《大路歌》《梅娘曲》《铁蹄下的歌女》成为时代烙印之曲,《义勇军进行曲》更融入中华民族的血液,激励民众在战争中不屈不挠,在和平中不忘历史。

聂耳从未想过自己的作品会成为一国之歌,也不知道自己会成为光荣的“人民音乐家”,他只是一个穷苦的年轻人,从昆明北漂到旧上海,在灯红酒绿、弦歌满耳中打工劳碌,收入不稳定时,时常为膳宿花费而苦恼。1934年经历了第四次失业,聂耳给妈妈写信:

1934年,聂耳作曲、导演、主演的新歌剧《扬子江暴风雨》在上海公演(前排居中者为聂耳)

亲爱的妈妈:

又是好久没给您老人家写信了!您知道我每天总是在忙字里头兜圈子,实在没有法子把信写得勤点。

为了种种复杂的原因,我不能不向百代公司辞职了。但是,您别着急,我并不会因此而发生生活上的问题的,因为我现在可以靠自己的本事吃饭,想来随便怎样总不致饿饭的。

我回家的事恐怕很快会实现了,最早要过了旧历年,因为《大路》和《新女性》的音乐工作要那时候才可以做得了,同时还有许多手续也需要相当时间办理交代的。

我近来身体特别好,本来饭量已经很好,现在又增加了,脑袋从来不痛,我很奇怪!

我搬了家,租了一架钢琴,每月租费十元(从前是在百代公司练,现在只有自己租,这是不得不备的工具)。我仍继续学习钢琴、作曲,下月的学费发生问题时,或是会要中断一下,不过我想总会有办法的,我情愿吃大饼也不愿欠学费的。

我到阳历年底或者会有一百多元的收入(版税,酬劳等),我决定想法寄点来给您老人家零用。我出来几年了,到现在才有本事寄点钱回家,实在惭愧。妈妈!您拿到虽然不多的几个钱,想来已经够开心了!

近两礼拜来,每天总是三四点钟睡觉,为了赶配《大路》的音乐及音响,这戏要赶新年公映的……

这封信如果放在“见字如面”综艺节目上读出来,全国的年轻务工者和他们的父母都会心有戚戚吧。聂耳在青春中勤勉忘我地工作,不仅是为了吃饱穿暖有积蓄,他更追求思想和精神上的满足,零花钱买英语、日语学习书籍和进步刊物,甚至典当衣物来交外国教师的学琴费用。只要一有空,聂耳每天练琴七八个小时,他说“若没有旁的事来烦扰,我是会不吃饭,不睡觉,不分早晚地练习下去的”。从来没有进入音乐学院上过学的聂耳,不像同时代留法音乐家任光、冼星海或上海国立音专毕业的贺绿汀、吕骥那样受过系统音乐教育,他靠天分、自学和苦练,旧的指头硬结退去,加上了新的痛,却使他更充实。好不容易买来了一本霍曼小提琴教材,他说“希望不倦地练习下去,加速地习完,然后再来谈所谓好听的歌曲,使现在希望着我的人们不致失望”。

活泼健谈的聂耳总是人群中的开心果,他爱幽默地耍宝,逗朋友们开心。他也有愁思,想念着妈妈,思念故乡的恋人,为邮递员迟迟未送来的情书而辗转反侧。1931年的1月9日,他在日记里写道:

一月九日,不错,正是她的生日,是我到上海来开始下雪的第一天。我记得,我永远的记得……一个赤热小心,用冻僵的手画出来的,便是礼物……

聂耳在昆明时的女友袁春晖(右)与陈钟沪(中)、李家珍合影

恋爱最终无果,聂耳和所有年轻人一样尝到过青春的苦楚,然而他在严谨自肃中约束着自己,听那黄浦江波涛拍打江岸的声音,听那码头工人隐藏着愤怒的号子声,思索抗日救亡社会现实与时代责任,他表示:今后我的创作和文艺研究的方针不再做个人的呻吟或个人的革命性表现去影响群众。微小的力量不能说没有,但总不如深一层地往前跑,向着新的艺术运动的路上跑去。“怎样去做革命的音乐?”以音乐为武器去启蒙、去战斗,聂耳毫无畏缩地为此奉献着一切。

东渡日本

1935年2月,田汉被捕,聂耳亦身处危险。4月15日,聂耳离开上海,东漂日本。聂耳不让朋友们来码头送行,所以他在日记里写道:“还是没有人来送行好,省掉不少的麻烦,好在他们都能谅解我的苦衷,真的一个都没来。”而实际上,袁牧之、郑君里、赵丹等友人们悄悄地目送着他登船离去。赵丹从望远镜里看到聂耳在擦眼泪,他感叹道:离开了伙伴们,离开了多难的祖国,离开了战斗的地方,他,流泪了!这是我见到他第一次流泪,也是仅有的一次!离开昆明后,聂耳就再无暇返乡看望妈妈;离开上海,却是一场生离死别。

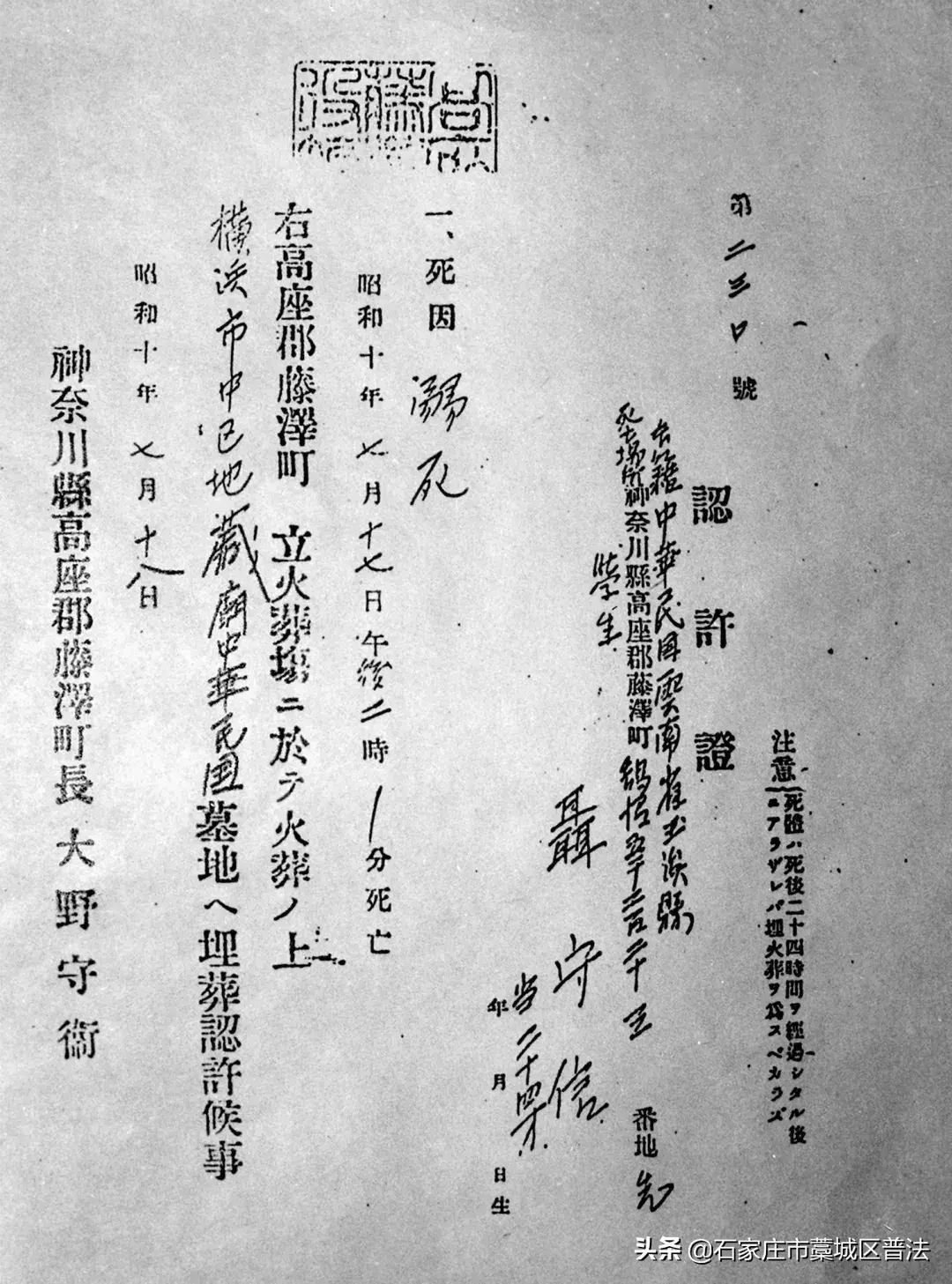

1935年7月18日,日本藤泽町长签发的聂耳死亡许可证

“九一八”事变之后,尽管中日两国处于局部交战状态,但出于两国间航船旅行无需护照、距离较近以及日本当时生活费用便宜等原因,许多左翼人士或学生受到政府迫害时,都选择逃往日本。当时东京有中国左联支部,他们开展活动及出版刊物。聂耳到达东京后,在神保町的东亚高等预备学校留学,原有的英语日语基础加上他喜爱交际的开朗性格,聂耳很快就学会用日语交流。他不断观看东京的音乐会、话剧、舞蹈、电影,为左翼刊物撰写报道,在中国留日学生聚会上发表演讲。留学生活紧张有序而充实,走在东京银座大街上看到不少漂亮姑娘,他会在日记里写:“我不禁喊着wonderful”;和朋友写信时他会时时反省:“我们目前的幸福将会葬送了将来的生命,要是不从速醒悟的话”;他还会积极地和房东太太吵闹着要减少租金,最后因为自己“态度相当硬,说话也颇厉害”,获得了打七折的胜利。一个真实可爱、踌躇满志的孩子,一个刚刚在春天拉开的新序幕,夏季的暑期里却过早地结尾。

7月学校放假,聂耳与朝鲜朋友李相南及另一位姓大坪的朋友到神奈川县藤泽市度假,他们住在李相南的朋友滨田实弘家里,滨田及其大姐姐不仅照顾他们的食宿,姐姐家的孩子、邻居家孩子们经常陪伴着聂耳,听他拉小提琴、听音乐、跳舞、说笑话、散步、结伴到鹄沼海岸边玩耍。日落的时候,满天布满美丽的云霞,不远处江之岛上的神社传来鼓乐声。

聂耳在藤泽每天都写很长的日记,短短的9天,他无忧无虑,和小朋友们一样天真,日记上雀跃着点滴的快乐:

7月11日(木曜日)

鸟叫声、邻居小孩们的嬉笑声、钟摇声,他们两人熟睡的鼾声……多么寂静的乡村哟!我从来也没有想到我会到这样美的地方来安闲地住着,更没有想到会和日本人弄得这样亲切,居然住人家,吃人家……

纪念聂耳的藤泽市老百姓

聂耳在鹄沼海岸上意外溺亡,这件事情成为藤泽市当地老百姓不能忘却的记忆。1949年《义勇军进行曲》被定为国歌后,藤泽市就出现了呼吁纪念聂耳的活动,1954年,当地民众为了悼念夭亡的邻国作曲家,靠自发募捐筹措资金,将海滩一角围起来,建造起一座聂耳纪念碑。纪念碑由日本建筑家山口文象设计,小小的一个台座,上面有三条凸起的横线,表现出汉字“耳”,日本左翼戏剧代表人物秋田雨雀为纪念碑撰写了悼词。从1954到2019年的65年里,纪念碑曾经被台风吹到附近的河川淤泥里,还经历了再建、迁址、扩建成小广场、增加青铜浮雕碑版等变迁。特别是为了纪念聂耳逝世50周年,靠市民与相关人士的募捐建立起聂耳浮雕胸像,神奈川县与藤泽市市政府将管理聂耳纪念碑作为行政的一环,整备美化周边环境。而藤泽当地人组织的“聂耳纪念碑保存会”为此做出重要贡献。1981年,聂耳的出生地与逝世之地——昆明与藤泽结为友好城市,两个城市间举办市民互访交流活动。2011年,为纪念友好城市30周年,昆明市向藤泽市赠送了一块石碑,上面写道:

一曲报国惊四海

两地架桥惠万民

如今聂耳纪念广场位于鹄沼海滨公园内,这一带海滩大范围叫做湘南海岸,冬暖夏凉,气候宜人,是日本有名的度假、疗养、冲浪圣地,海滩上有长桥连通江之岛,不远处是禅寺林立的古都镰仓。沿着海岸边的大马路,路标和地图牌子清晰地标出聂耳纪念碑的所在,藤泽市市政府及海滨公园主页图文并茂地介绍聂耳、介绍藤泽市民纪念聂耳的历程,还制作出各种彩图宣传册页供市民自由取用。每年7月17日聂耳的忌日,这一天,藤泽市民众举行“碑前祭”,在纪念碑前演奏《义勇军进行曲》,默哀并献花。2012年聂耳诞辰100周年,亦是中日两国邦交正常化40周年,聂耳亲属及昆明市人民政府代表团访问日本,举办了特别盛大的纪念活动。

更值得一提的是,从2010年开始,当地友好团体建立了一个传统,每年面向昆明市大学生举办日语演讲比赛,获奖者的奖励是访问日本一周,所需费用出自藤泽市友好人士的捐款。访日的中国学生住在藤泽当地老百姓家里,就像当年聂耳一样,与主人家庭同吃同住,参加观光活动并与日本学生进行友好交流。从行政角度看,聂耳的名字也许在某种程度上似乎成为这个城市观光的资源,但由此产生的民间交流,发自内心的坚持不懈,就像连绵不绝的海浪一样打动人心。

撰写聂耳传记的日本人

在古代,鹄沼海岸应该是一片天鹅栖息的湿地吧,鹄就是美丽的天鹅。聂耳在这里度过了最后的美好时光,他的魂魄一定飞向高远,在涛声中继续歌唱吧。聂耳生涯相关的几个城市:出生地昆明、老家玉溪、工作过的上海以及逝世地日本藤泽都以不同方式纪念这位时代才子。1985年出版的《聂耳全集》最大范围地收集了聂耳的文章、书信和日记等资料,2011年又重新出版增订版,中国国内研究、介绍聂耳的相关书籍数目不少。在日本,1985年藤泽市曾经制作过一集叫做《聂耳物语》的记录片,当年在海水中与聂耳一同嬉戏的小孩子松崎厚已经将近60岁,他站在海滩上回忆往事;1992年朝日电视台也曾经做过关于聂耳的特别节目,采访了1935年夏季与聂耳在一起的滨田实弘及其家人。聂耳已经离去八十多年,尽管纪念碑在涛声中依旧伫立,但过去与聂耳直接交流过的人们一一故去。

藤泽市有一位熟悉中国的先生,他花费了20年时间到中国各地搜集聂耳相关资料,撰写出版了一部日文的聂耳传记,作者的名字叫做冈崎雄儿。1944年出生的冈崎先生,今年已经75岁,他为什么要千辛万苦地写一部聂耳传记呢?

他告诉我,因为从小住在藤泽,小学的时候经常跑到聂耳纪念碑附近玩,“四个耳朵”的中国人名字在心里留下了痕迹。从早稻田大学商学部毕业后长期从事日中贸易工作,有一次和中国朋友闲谈,听到有人说“聂耳是在日本被谋害的”,他感到无比震惊。四个耳朵的聂耳、家乡的纪念碑、是溺水事故还是阴谋论?这个心结一直藏在他心里,触动他寻根问底的执著。1995年,冈崎先生随贸易代表团第一次访问昆明,工作完成后,他突发灵感,拦了一辆出租车,自己一个人去了滇池边的聂耳墓园,平静开阔的湖面,绿树成荫中有一座高大的聂耳塑像。从此他决心写一部关于聂耳的书,于是开始调查收集聂耳的文献资料。冈崎先生不久后改行当大学老师,利用暑假探查聂耳相关的故居和遗迹,到北京国家图书馆、上海图书馆、云南省图书馆查资料,向中国的聂耳研究学者请教,同时搜集日本相关的历史资料。为了调查清楚1935年7月17日当天的气象及海浪状况,他研究了气象台记录和新闻报道,采访相关的目击者、发现聂耳遗体的海岸监察员的家人等,为聂耳溺水而亡提供了进一步确凿的证据。他的书将聂耳还原成一位真实可信的有为青年,短暂的一生有恋爱有苦恼,有自信也有自负,但从来没有停止过学习、思考和反省,在国难当头之际毫无畏惧地奉献自己的正能量,在青春岁月中也享受过片刻的宁静与和谐。2015年,冈崎雄儿撰写的《歌で革命に挑んで男》一书由日本新评论出版社出版,新星出版社已于今年7月翻译出版这部聂耳传记的中文版,名为《不愿做奴隶的人——聂耳传》。

住在藤泽市的冈崎雄儿先生与中国有着不解之缘,他的父亲叫做冈崎俊夫,是日本有名的中国现代文学翻译家,翻译出版过丁玲、郭沫若、郁达夫、李广田、巴金、赵树理等文学家作品。20世纪30年代至40年代,俊夫与挚友竹内好、武田泰淳创立“中国文学研究会”,是当时文坛意气风发的新锐。1956年马少波、梅兰芳、欧阳予倩率领中国京剧代表团访日,俊夫先生在朝日新闻社工作,他一路陪伴着京剧代表团。梅兰芳的《东游记》里也提到冈崎俊夫,不过梅先生并不晓得俊夫是中国文学翻译家,只以为他是报社写剧评的人。《东游记》出版于1957年,其日文版出版于1959年,译者正是冈崎俊夫。

冈崎雄儿先生对我说:“梅先生的京剧演出,父亲带我去看了,可惜我还小,哈哈,完全不记得了。”望着他和蔼的面容,走了2万多步丝毫未露疲乏的矫健,我心里想,这海天浩渺的海岸给予他青春,两国普通民众交流是他活力的源泉。每当有中国朋友到访,无论是政府安排的还是NGO组织的活动,他都给大家做向导,领着人们寻访聂耳的足迹。雄儿先生还组织了一个“聂耳公园爱护会”,自己印发小传单,组织每个月一次清扫聂耳纪念碑周边的志愿者活动。如果你在聂耳纪念碑旁边看到一位戴着劳动手套,提着袋子捡垃圾饮料瓶,头发花白的老人,他就是冈崎雄儿先生。

聂耳最快乐悠闲的时光永远停留在鹄沼海岸,他曾经和藤泽的老百姓融洽快乐地生活。冈崎雄儿先生最大的心愿也是如此,让两国老百姓们互相往来,融洽地进行最淳朴的交流吧!我希望中国人民读到这位日本老人撰写的聂耳传记,希望这一片因聂耳而被铭记的美丽海岸永远青春!

*本文作者为《不愿做奴隶的人——聂耳传》译者、中国艺术研究院副研究员李玲。

*文中聂耳日记内容均引用自《聂耳全集》文化艺术出版社、人民音乐出版社1985年10月版。

源自微信公众号:新星出版社