“合同履行地”管辖争议规则梳理|高杉LEGAL

题问:以合同履行地确定管辖法院,如何约定才有效?未约定时如何判断“争议标的”?

作者|胡钰寒(上海市华诚律师事务所,微信号:yuhan_hu)

*本文经授权发布,仅代表作者观点,不代表其供职机构及「高杉LEGAL」立场,且不作为针对任何个案的法律意见*

《中华人民共和国民事诉讼法》(2017)第23条以及《最高人民法院关于<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(法释〔2015〕5号,以下简称《民事诉讼法解释》)第18条规定“合同履行地”法院可作为合同纠纷的管辖法院。本文旨在讨论《民事诉讼法解释》第18条第2款第1句的规定:

“合同对履行地点没有约定或者约定不明确,争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;交付不动产的,不动产所在地为合同履行地;其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地。”

实务中对该规定仍然存在不同的解释方式,但实际上最高人民法院在《民事诉讼法解释》出台后已经通过多种形式对“合同履行地”的相关管辖规则作了较为详细的解读,比如刊登在2015年8月27日《人民法院报》第五版的《关于民诉法解释中有关管辖若干问题的理解与适用》一文,以及人民法院出版社2015年出版的《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用》一书中的相关解读。本文的讨论也将以这些解读(以下统称为“权威解读”)为指引。

一、《民事诉讼法解释》第18条第2款第1句的适用前提

(一)前提一:履行地点没有约定或者约定不明确

《民事诉讼法解释》第18条第2款第1句明文提到的适用前提是“合同对履行地点没有约定或者约定不明确”。约定明确与没有约定或者约定不明确之间,也会存在争议之处。

1、仅约定交货地点等,不能视为已经约定“合同履行地”

实务中被告经常会以合同中约定了交货地点等实际履行地为由提出管辖权异议,主张合同中已经约定了“合同履行地”。有观点认为此时合同履行地已经明确。在一起报请最高院指定管辖的买卖合同纠纷中,报请指定管辖的理由就是“交货义务是买卖合同中的一项主要义务,约定了交货地点可以认定双方约定了合同履行地”(参见最高人民法院(2016)最高法民辖16号民事裁定书)。

我认为此时并非仅涉及到管辖制度中的合同履行地应作何种解释,关键应当在于判断约定管辖的要件是否满足。前者或许可以有讨论“主要义务”的余地(以特征义务履行地作为合同履行地是实务中一种比较流行的观点,有学者称之为“特征义务说”,参见王亚新、雷彤:《合同案件管辖之程序规范的新展开——以《民事诉讼法》司法解释第18条的理解适用为中心》,载《法律适用》2015年第8期,第39-46页),但是在约定管辖中,当事人之间约定管辖法院的合意才是核心,未判断合意存在与否就试图去解释合同条款中出现的诸如交货地点等是否属于合同履行地,无异于缘木求鱼。

前述案件中,最高院的裁定书最终也并没有认为约定了交货地点就意味着约定了合同履行地,而是指出《民事诉讼法解释》第18条第1款是指“合同当事人对合同履行地有书面的、明确的约定”。同样的观点还可在许多裁判文书中看到,比如浙江省高级人民法院(2017)浙民辖163号民事裁定书认为“双方虽然在买卖合同中约定了送货地点,但该约定不能认定为对合同履行地作出了明确的约定”,襄阳市中级人民法院(2017)鄂06民辖终106号民事裁定书认为“关于本案合同履行地,双方在上述《工业品买卖合同》中虽约定了交(提)货方式、地点、运输方式及到达站(港)和费用负担,但并未约定合同履行地点”,以及甘肃省高级人民法院(2017)甘民辖终45号民事裁定书认为合同履行地“应当依据双方当事人的书面约定来确定,而不能依据实际履行义务的地点,如到货地、到站地、验收地、安装调试地为合同履行地”。

2、约定由合同履行地法院管辖,但未指明具体地点,即使合同约定了交货地点等,也不能视为已经约定“合同履行地”

实务中还会出现的情形是当事人约定了由合同履行地法院管辖争议,但是却并未指明合同履行地为何地,有观点会以当事人之间已经在合同其他条款中约定了交货地点等实际履行地为由,认为合同履行地已经明确。比如在一起买卖合同纠纷中,系争合同约定了发生争议时可向合同履行地法院起诉,但是没有明确该条所称的合同履行地为何地,同时,合同其他条款中约定了收货地址,广东省高级人民法院(2017)粤民辖122号民事裁定书认为“双方关于收货地址的约定应视为合同履行地的约定”。

我认为这种情形应当属于约定不明,不能按照约定管辖的规定处理。该案当事人虽然订立了管辖条款,但是合意并不完整、明确。所谓明确约定管辖法院应当有两层含义,第一要明确约定以合同履行地法院为管辖法院,第二还要明确约定合同履行地的具体地点。因此,仅约定由合同履行地法院管辖争议,但是没有指明该合同履行地的具体地点,当事人之间缺乏第二层意义上的合意,不能按约定管辖处理。

3、要区分实体意义上的合同履行地与程序意义上的合同履行地,合同约定一个总括性的合同履行地,比如出现“合同履行地为某地”,若该条款不属于管辖条款且无其他辅助解释因素,则该地不具有确定管辖法院的意义

在一起计算机软件开发合同纠纷中,当事人约定了开发成果交付地点,一审裁定认为该约定是对合同履行地的约定,而二审裁定则认为“该约定并未涵盖合同中所有义务,又未排除其他管辖链接点的管辖,亦未明确约定该条款为合同履行地约定条款,故应认定本案涉案合同无明确约定履行地的条款”(参见北京市高级人民法院(2017)京民辖终355号民事裁定书)。二审裁定的三点理由中,后两点都是在判断当事人之间是否存在管辖的合意,但是“该约定并未涵盖合同中所有义务”这一理由,则似乎透露出“约定一个总括性的合同履行地,也是确定管辖合意的要素之一”的倾向。

另外一起案件中,苏州市中级人民法院(2017)苏05民辖终681号民事裁定书指出“由于买卖合同系双务合同,其中的交货地、货款支付地等均为合同履行地,故交货地点的约定不能等同于双方约定了合同履行地”,则可能会进一步使人认为约定一个总括性的合同履行地,就可以认为约定了管辖制度中的合同履行地。

那么,如果合同中存在总括性的“合同履行地为某地”的约定,是否可以适用约定管辖?在回答这一问题之前,有必要先厘清“合同履行地”的概念。在前文的分析中,有一项判断实际上已经呼之欲出,即,用以确定管辖法院的合同履行地(程序意义上)与合同义务的实际履行地(实体意义上)并不是同一概念,权威解读也认为应当区别这两者。实务中,也有裁判文书区分了这两个概念,比如中山市中级人民法院(2018)粤20民辖终39号民事裁定书认为司法解释所称的“'合同履行地’与'合同的实际履行地点’是两个不同概念,对'合同履行地’的约定是要求书面明确约定的,并可以与'合同的实际履行地点’有不同”。

因此,管辖制度中的合同履行地,仅具有程序上的意义,其功能仅在于确定管辖法院,与是否为实际履行地以及是否涵盖了合同全部义务均毫无关系。回到上面的问题,我们就不能简单地断定此时是否可以适用约定管辖。如果其并非管辖条款,且无法从合同的其他条款或者其他案件事实中看出当事人之间确有管辖合意,并且该合意指向的地点就是该约定中的合同履行地,那么该约定并无程序法上的意义,无法依此确定管辖法院。

据此我们还可以对实务中看到的类似于“因某个实际履行地的法院管辖案件更有利于(法院)查清事实或者更为便利,因此让该法院管辖”的观点作出回应,这种观点实际上混淆了管辖制度的功能定位。民事诉讼法确立了证明责任制度,法院也逐步转向“判决型”的审判模式(参见王亚新:《社会变革中的民事诉讼》,北京大学出版社2014年版,第17页),因此,绝大部分证据的提出义务以及案件事实最终真伪不明时证明责任的承担者均为当事人,法院仅仅是中立、消极的审判角色,在这种现实背景下,管辖制度无法也不应当肩负起本应由其他制度(如证明责任制度)所发挥的功能。

(二)前提二:给付之诉

根据权威解读,《民事诉讼法解释》第18条第2款规定“只考虑了给付之诉的情形”“单纯地请求确认合同效力或者请求解除合同的诉讼,其争议标的并非合同中的具体义务,而是合同是否有效或者合同法律关系是否解除的问题”。因此,虽然没有明文规定,但是诉讼类型的确是另外一个需要考虑的适用前提。《民事诉讼法解释》第18条第2款第1句从一开始就只是针对“给付之诉”,在确认之诉和形成之诉中无法适用该规定。

二、“争议标的”的解释与适用

(一)“争议标的”如何解释——司法解释的本意

“争议标的”如何解释,存在多种观点。有观点认为“应以能反映合同本质特征的义务为争议标的”(比如黑龙江省高级人民法院(2017)黑民辖终34号民事裁定书),有观点认为“引发争议的合同义务即为争议标的”(比如福建省高级人民法院(2015)闽民终字第2234号民事裁定书),还有观点似乎直接根据诉讼请求来认定争议标的(比如河北省高级人民法院(2016)冀民辖终139号民事裁定书,该裁定书没有任何说理,只因原告诉请中包含金钱给付,就直接适用“给付货币”的规则)。应当以何者为准呢?

就立法论而言,当然有讨论的价值,但是在实务中我认为最紧要的还是从解释论角度出发统一适用的尺度。根据权威解读,这个问题的答案还是很明确的,“争议标的”就是指诉讼请求所指向的合同义务内容,特别要注意的是不能把“争议标的”等同于诉讼请求。因此,前述三种观点中,第二种观点才符合司法解释(制定者)的本意。

(二)对“争议标的”概念的进一步说明

下面对“争议标的”的三种类型作进一步的说明。需要指出的是,根据权威解读,“争议标的”的判断应当针对每一项具体的诉讼请求进行,而不是从一个独立的诉的角度作总体判断。

1、争议标的为“给付货币”及“其他标的”

实务中最容易引起争论的是争议标的为“给付货币”和“其它标的”这两种情形。

所谓“争议标的为给付货币”,是指争议的合同义务是以给付货币为内容,在《民事诉讼法解释》出台的早期,有将此规定的适用范围限定在借款合同的做法,比如江苏省高级人民法院(2015)苏商辖终字第00059号民事裁定书就认为争议标的为给付货币“应理解为主要针对特征履行义务为给付货币的借款合同”,这一观点至今也仍然在实务中出现。但是根据权威解读,此处的“合同”不应限于借款合同,只要争议的合同义务内容为给付货币,就可以适用该规定。

所谓“其他标的”,是指“货币和不动产以外的其他标的,包括动产、财产权利等”。特别应当注意的是诉讼请求是给付金钱的场合,权威解读指出“此时不能直接依据诉讼请求确定争议标的,而应按照诉讼请求所指向的合同义务内容来确定争议标的”。为更好地说明该解读的含义,再次举前文提到的报请最高院指定管辖的案例,原告因交付家具不符合约定,要求被告返还差价并支付违约金,诉讼请求毫无疑问是给付金钱,但是最高院的裁定书指出“本案争议标的是交付家具的行为,属于其他标的”。可以看到,这一说理牢牢地把握了“诉讼请求指向的合同义务”,只有涉及到争议的合同义务,才是“争议标的”。

更进一步讲,学理上把合同义务分为原给付义务和次给付义务,判断“争议标的”的依据应当是原给付义务。该案中返还差价、支付违约金均为原给付义务——交付符合约定的家具——发生履行障碍时引发的次给付义务,因此,需将其还原至原给付义务再做判断。显然,“接收货币一方”和“履行义务一方”,也应当根据原给付义务确定。

2、争议标的为“交付不动产”

争议相对而言较少的是“交付不动产的,不动产所在地为合同履行地”这一条规则。该规则不属于专属管辖的范畴应无疑义,但“交付”一词可能需要进一步明确。

实体法上的交付是指占有的转移,而这里的“交付”我认为可以被解释为包括了不动产所有权的转让登记,理由在于“交付”一词在此处(程序法上)与在实体法上具有不同的功能。实体法需要利用精确的概念来构建完备的体系,在逻辑上尽可能精准地展示法律关系的方方面面,因此,不动产所有权移转的过程需要区分交付和登记。但是在程序法上,作为民事诉讼制度利用者的当事人的期望是尽可能把案件的全部一次性交给某个法院处理,所以有必要从整体的角度来把握“交付”的概念。既然原告提出“交付不动产”的请求往往会伴随要求协助登记等相应事项,为了使争议能够真正地在一次诉讼中得到解决,那么不妨把“交付”做扩大化的解释。

以实务操作为例,成都市中级人民法院(2018)川01民辖终470号民事裁定书就指出“关于争议标的为交付不动产的情形,既包括转移不动产占有的合同义务,也包括办理不动产所有权变更登记的合同义务”,因此原告起诉要求办理产权登记或者要求被告承担迟延办理房屋权属证书的违约责任,争议标的均应当是“交付不动产”,而非“其他标的”或者“给付货币”(持相同观点的其他裁判文书还可参见松原市中级人民法院(2015)松管终字第41号民事裁定书、宁德市中级人民法院(2016)闽09民辖终96号民事裁定书、北京市第二中级人民法院(2016)京02民辖终657号民事裁定书等)。

另外,在与交付不动产相关的其他从给付义务产生争议时,也值得讨论。在一起案件中,原告起诉要求被告继续履行房屋买卖合同、办理产权过户手续、办理涂销抵押手续并支付违约金,佛山市中级人民法院(2017)粤06民辖终1036号民事裁定书认为诉请主要是交付房屋以及履行交付房屋的附随义务,因此争议标的为“交付不动产”。该案中,办理涂销抵押手续是交付不动产的附随义务,也是合同的原给付义务之一,其对应的争议标的为“其它标的”,由于办理涂销抵押手续并不是每一例不动产交付过程中必然出现的,并且已经超出了“交付”这一概念外延的合理范围,因此无法将其直接解释为“交付不动产”。此时就会产生“交付不动产”与“其他标的”以何者为准的问题。

我赞同该案裁定的结果,既然案件的争议主要是由主给付义务所引发,结合前述“纠纷一次性解决”的观念,在这种情况下以主给付义务(特征义务)为准来确定“争议标的”,具有合理性。

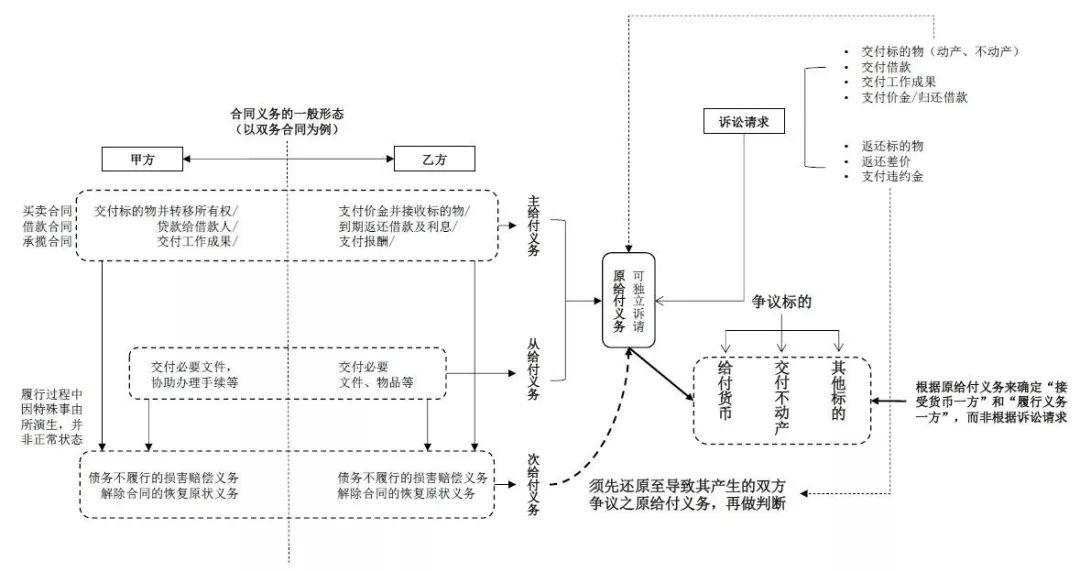

(三)争议标的判断过程的图示

行文至此,可以绘制下图,以方便理解“争议标的”的判断过程以及下文讨论的其他实务问题。图中有关合同义务的一般形态,完全参考王泽鉴老师所著《债之关系的结构分析》一文(载《民法学说与判例研究》第四册,北京大学出版社2009年版,第62页-第95页)。

(四)实务中的适用问题

1、“争议标的”应如何表述

合同的义务都是给付行为,因此,对“争议标的”的严谨表述应当是争议的具体合同义务或者说某种给付行为。具体到裁判文书,最高人民法院(2016)最高法民辖16号民事裁定书认为“本案争议标的是交付家具的行为”,北京市高级人民法院(2017)京民辖终145号民事裁定书认为“本案双方的争议标的为海德尔公司将涉案专利自智水公司名下变更为徐昌友所有”,这些都是比较严谨的表述。

但也有的表述显得较为随意,比如宿迁市中级人民法院(2015)宿中商辖终字第00049号民事裁定书认为“本案的争议标的为天骄公司的违约责任纠纷”, 武汉市中级人民法院(2018)鄂01民辖终561号民事裁定书认为“本案争议标的应为其他标的即国药公司履行合同产生的违约责任”。实际上不管是“违约责任纠纷”还是“违约责任”,都不是“诉讼请求指向的合同义务”。

至于有的文书,比如北京市高级人民法院(2017)京民辖终355号民事裁定书认为争议标的为“合同是否应当解除”,就可能不仅仅是表述不严谨,而是与权威解读相左、可能错误地适用了司法解释的问题。

2、诉讼请求涉及到次给付义务时,如何确定“争议标的”

原告的诉讼请求为诸如支付违约金、返还货款或其它次给付义务时,如何确定“争议标的”,也值得探讨。

一般情况下,作出判断并不会有太大问题,以常见的借款合同和买卖合同为例:在借款合同中,违约金一般在未提供贷款或者未归还借款时出现,此时,触发违约金条款的原因是贷款方未能提供贷款或者借款方未能归还借款,指向的合同义务是贷款方提供贷款的义务或借款方归还借款的义务,争议标的均为给付货币,接受货币一方可以是借款人或贷款人;而在买卖合同中,卖方被诉请支付违约金时,一般都是因为卖方交付的标的物不符合约定,指向的合同义务是卖方交付合格标的物的义务,属于“其他标的”,履行义务一方是卖方,买方被诉请支付违约金时,通常都是支付货款不符合约定,指向的合同义务是买方应当支付货款的义务,属于“给付货币”,接受货币一方是卖方。

比较特殊的是在买方诉请要求解除合同、返还货款时,对于“返还货款”的判断,其指向的合同义务究竟是“卖方应当交付符合约定的标的物”还是“买方应当支付相应价款”,不无疑问。我的观点是要结合解除的理由来判断:如果是因为标的物的质量或者交付时间不符合约定而产生争议,最终争议的还是卖方交付标的物的义务,争议标的应当是“其他标的”;而如果是双方合意解除的场合,对于是否合意解除产生争议,似乎更应当是对于支付价款的原因是否存在产生争议,争议的是买方支付货款的义务,争议标的应当是“给付货币”。但是好在这时无论如何认定争议标的,合同履行地均为卖方所在地,对于确定管辖法院并无影响。可以说此时并没有区分争议标的类型的实益。

3、诉请中只有部分适用《民事诉讼法解释》第18条第2款第1句时的处理

(1)多种诉讼类型并存

原告的诉请往往不会只有一个,多个诉讼请求有时会导致多种诉讼类型的并存。一般情况下,即使多种诉讼类型并存,也不会影响最终结果的认定,比如前一个问题中已经讨论过的买方诉请解除合同(确认之诉)并要求卖方返还货款(给付之诉)的例子。

但也有例外,比如原告在起诉要求解除合同的同时,要求被告返还标的物。以一起股权转让纠纷为例(参见黑龙江省高级人民法院(2017)黑民辖终53号民事裁定书),原告作为转让方,起诉要求确认双方之间的股权转让协议解除、被告返还受让的股权并配合原告办理工商变更登记手续,该案诉请涵盖了确认之诉(确认协议解除)和给付之诉(返还股权并配合办理工商变更登记手续),此时给付之诉中的诉讼请求所指向的合同义务是“转让方(原告)转让股权给受让方(被告)并办理工商变更登记手续的义务”,争议标的是“其他标的”,该义务的履行义务一方应当是转让方,也就是原告,因此,管辖法院应当是原告住所地,而本案确认之诉的管辖法院是被告住所地,这时候冲突就产生了。

学理上,多种诉讼类型并存的情形构成诉的客观合并(参见王亚新、陈杭平、刘君博:《中国民事诉讼法重点讲义》,高等教育出版社2017年版,第11页),因现行法并没有针对诉的客观合并的明确规定,我们只能用学理上的观点来论证。在诉的客观合并中,为避免重复审理以及矛盾的判决,可以承认对于其中一项请求有管辖权的法院对其他请求也产生管辖权(参见新堂幸司:《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008年版,第76页、78页及520页)。因此,若原告选择向合同履行地法院起诉,那么该案中的确认之诉也同样可以由该法院管辖。此外,在被告不提出管辖权异议的情况下,还可以用《民事诉讼法》第127条第2款有关“应诉管辖”的规则来解释本案中合并审理确认之诉与给付之诉的合法性:被告应诉答辩的,即可认为法院对于全部诉请均有管辖权。

(2)侵权之债与合同之债并存

实务中还会出现诉讼请求同时主张侵权之债与合同之债的情况。比如,被告借走原告的一辆摩托车,后称因违法导致摩托车被交警没收,为取回车辆又向原告借走相关证件并向原告出具了金额为4000元的借条,借条大意为若无法拿回摩托车,则赔偿原告4000元。原告因无法要回车辆和证件,向法院提起三项诉讼请求,要求被告归还借款4000元,承担借用摩托车期间交通违规违法所产生的一切法律和经济责任,并立即归还摩托车的车辆登记证书等相关证件(参见重庆市北碚区人民法院(2018)渝0109民初1540号民事裁定书)。

原告的第一项诉讼请求实际上是要求被告承担未能归还摩托车的违约责任,第二项是要求被告承担侵权行为造成的损失,第三项是要求被告履行证件借用关系中的归还义务。第一项与第三项诉请虽然是基于两个借用合同关系,但争议标的均为“其他标的”,而第二项诉请则是基于侵权关系提出的。因此种情况同样构成诉的客观合并,可参照多种诉讼类型并存的情形处理。

4、多种争议标的并存时的处理

在诉讼请求有多个的情况下,还可能导致多种争议标的并存。常见的情况是原告因买卖合同纠纷、定做合同纠纷等起诉要求被告支付货款(有时还包括支付拖欠货款的利息或者违约金)并接收货物。此时,“支付货款”的诉讼请求(包括支付利息和违约金)所对应的“争议标的”为“给付货币”,“接受货币一方”所在地为原告住所地,而“接收货物”的诉讼请求所对应的是“其他标的”,“履行义务一方”所在地为被告住所地,两者出现了冲突。实务中对于此时如何适用《民事诉讼法解释》第18条第2款第1句存在多种观点,大致可以分为以下两类:

第一类,将全部诉讼请求共同按照一种争议标的类型处理,其中包括按照“给付货币”确定以及按照“其他标的”确定两种观点。第一种,如苏州市中级人民法院(2016)苏05民辖终323号民事裁定书认为,虽然原告诉请被告“支付加工价款同时接收产品”,但支付加工价款系被告在本案加工合同项下“主要义务”,因此争议标的属于“给付货币”;第二种,如宁波市海曙区人民法院(2017)浙0203民初3617号民事裁定书认为,因原告起诉要求被告接受货物并支付货款,案件的争议标的“并非单纯的给付货币,而是履行合同”,因此“对本案争议标的负有履行义务的一方为被告”。

第二类,认为不能以合同履行地来确定管辖法院,而只能以被告住所地确定。比如沧州市中级人民法院(2017)冀09民辖终87号民事裁定书认为,原告的诉请包括要求被告继续履行合同(接收原告产品的行为)以及给付货款,而非只是要求给付货币,因此“一审法院所认定的本案争议标的为给付货币有误”“本案不能以合同履行地确定管辖,而应由被告住所地法院管辖”。

我认为,因同一份合同所产生的争议,若原告提出的诉讼请求涵盖了多种争议标的,可以通过区分主给付义务与从给付义务的方式,按照争议的主给付义务相对应的争议标的类型判断合同履行地。在前述案件中,给付货款是被告作为买方或者定做方的主给付义务,而接受货物只是一项从给付义务,原告最为关注的是货款的回收,以此判断争议标的,合同履行地即为原告所在地,这样操作既较为符合原告的核心关切,也符合特殊地域管辖“相对于有利于原告”的制度初衷(参见王亚新、雷彤:《合同案件管辖之程序规范的新展开——以<民事诉讼法>司法解释第18条的理解适用为中心》,载《法律适用》2015年第8期,第39-46页)。

因此,我赞同第一类第一种观点。如果从诉讼请求的整体角度出发认为争议标的是“履行合同”(第一类第二种观点),因发生争议后几乎所有的案件均在于要求被告履行合同,那么《民事诉讼法解释》第18条第2款第1句的规定实质上被架空了。而第二类观点,没有给出不适用合同履行地管辖规则的理由,结论也难谓妥当。

争议标的并存的情况还可能出现在因多份合同而产生争议的场合。比如原告基于与被告签订的多份买卖合同,起诉要求被告支付拖欠的货款、承担违约金以及继续履行合同接收剩余货物(参见江苏省高级人民法院(2014)苏商外辖终字第00022号民事裁定书)。虽然原告可能基于不同的合同提起支付货款与接收货物的诉请,但是对于每一份合同而言,还是可以以主给付义务,即被告支付货款为准确定争议标的,因此,每一份合同的争议标的均为“给付货币”,最终的管辖法院仍然是原告所在地法院。此外,因此时也构成诉的客观合并,采用前文已述的相应处理方式也可以得到相同的结论。

5、当事人之间没有书面合同时的处理

当事人之间没有书面合同也是实务中比较常见的情况,此时原告若要向合同履行地法院起诉,在判断“争议标的”类型时,由于没有书面合同,争议的合同义务究竟为何就可能会产生争议。

(1)有辅助证据足以初步认定合同类型和内容时,以原告的主张为准

一般情况下,当事人之间虽然没有书面合同,但如果合同关系是真实存在的,就可能存在其他证据来辅助证明合同的类型和内容,这样,争议的合同义务也基本上可以确定。由于确定管辖法院尚处于民事诉讼程序的早期,并不涉及实体审理,无论是从法理还是效率角度考虑,都可以在初步审查的基础上按照原告主张的事实与理由结合诉讼请求进行判断,而被告的诉讼权利可以通过提出管辖权异议得到保障。比如上海市第二中级人民法院(2018)沪02民辖终438号民事裁定书就根据被上诉人(一审原告)所主张的合同名称以及合同中具体权利义务的内容,指出“本案合同初步符合买卖合同法律关系特征”,随后根据买卖合同中所争议的合同义务确定争议标的。

(2)没有辅助证据或者辅助证据不足以认定合同类型和内容时,不适用合同履行地的判断规则

实务中的案件并不都是简单明晰的,也会出现确实复杂、不经实体审理就无法查清合同权利义务内容的情况,此时,若无辅助证据或者在结合辅助证据也无法初步确定合同类型和内容时,就不能以原告的主张为准。比如福建省高级人民法院(2016)闽民辖终207号民事裁定书认为,原审原告没有明确“各方约定的具体合同义务内容,亦未能提供书面约定”,根据其诉讼请求及所述情形,“在管辖权异议审查阶段,尚无法确定引发本案合同争议的合同义务内容,即'争议标的’”,因此,本案无法根据《民事诉讼法解释》第18条第2款的规定“确定作为管辖依据的合同履行地,应当由被告住所地法院管辖”。我赞同该裁定书的处理,此时让原告承担在管辖法院确定上的“不利益”是妥当的,作为有利于原告的一项制度,原告无法提供相应证据时,自然无法享受特殊地域管辖的“优待”。