我,就这样成了诈骗团伙的帮凶

为了这几千块钱,我竟然犯了法,真是太蠢了……

近日,成铁二院开庭审理的一起帮助信息网络犯罪活动罪案件庭审现场,1994年出生的被告王小伙后悔不已,自己“竟然成了诈骗团伙的帮凶”。

法院经审理查明,被告人王小伙明知他人实施犯罪活动,仍将自己名下办理的5张银行卡及手机卡、身份证照片等出售给程某。这些银行卡被用于实施电信诈骗资金交易,支付结算金额均达百万数额,导致多名被害人被骗。而王小伙从中非法获利人民币3500元。

根据刑法第二百八十七条之二,“帮信罪”处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

最终,法院以王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑二年五个月,缓刑三年,并处罚金人民币五千元并追缴违法所得。

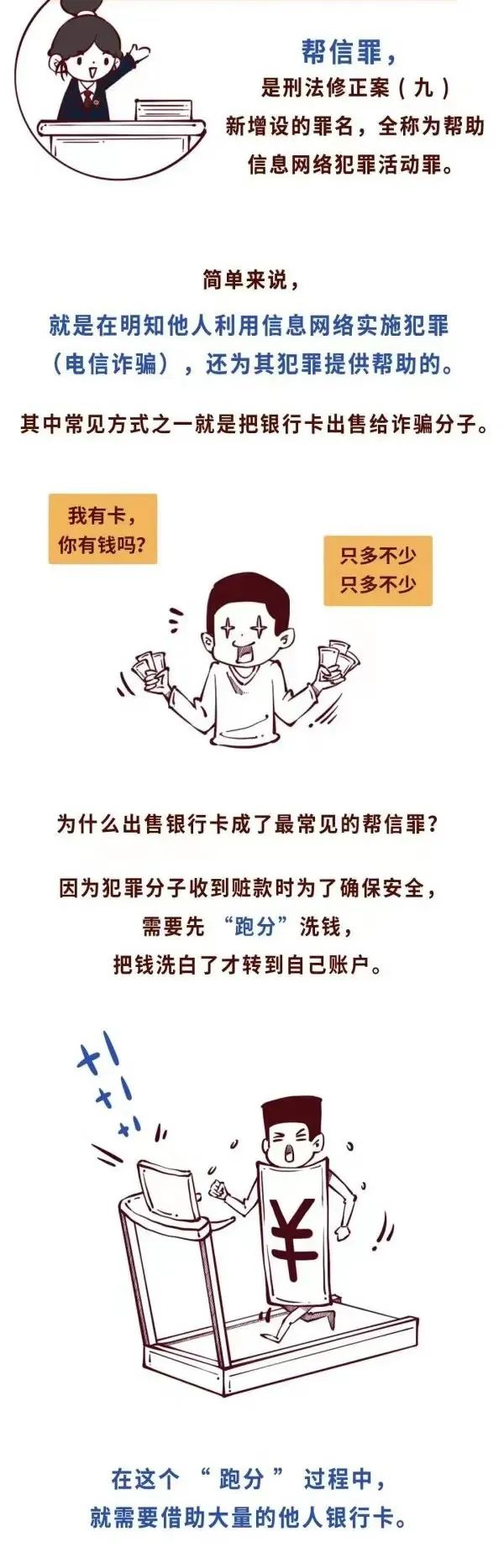

“帮信罪”在设立之初少被人知,但从2020年开始激增。2021年各类刑事犯罪中,帮信罪起诉人数排名第3,仅次于危险驾驶罪和盗窃罪。

其中,三类涉“帮信罪”案件比较突出

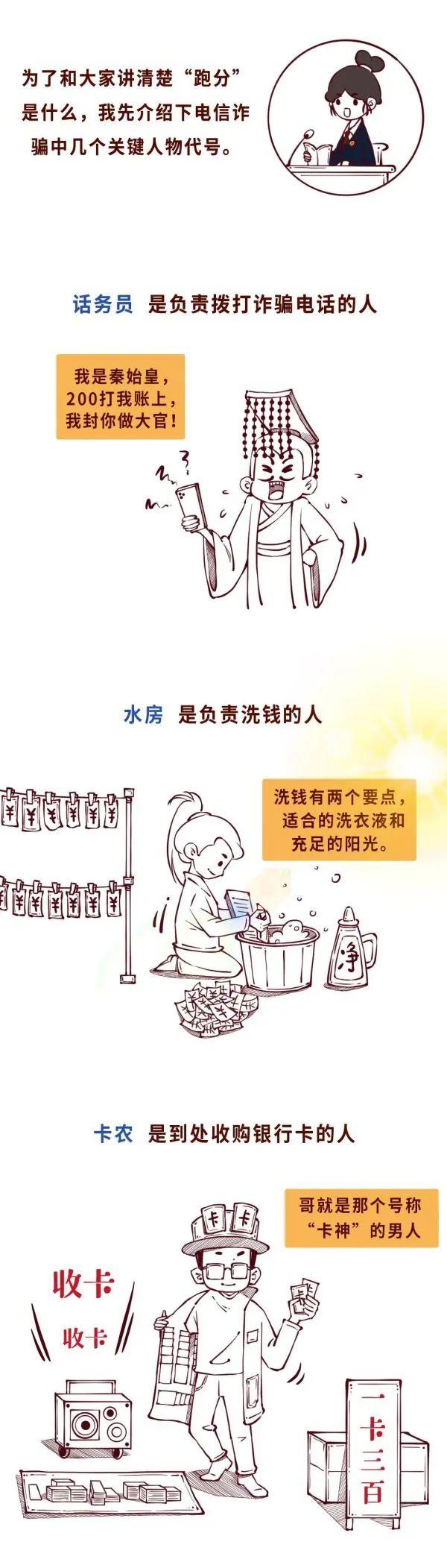

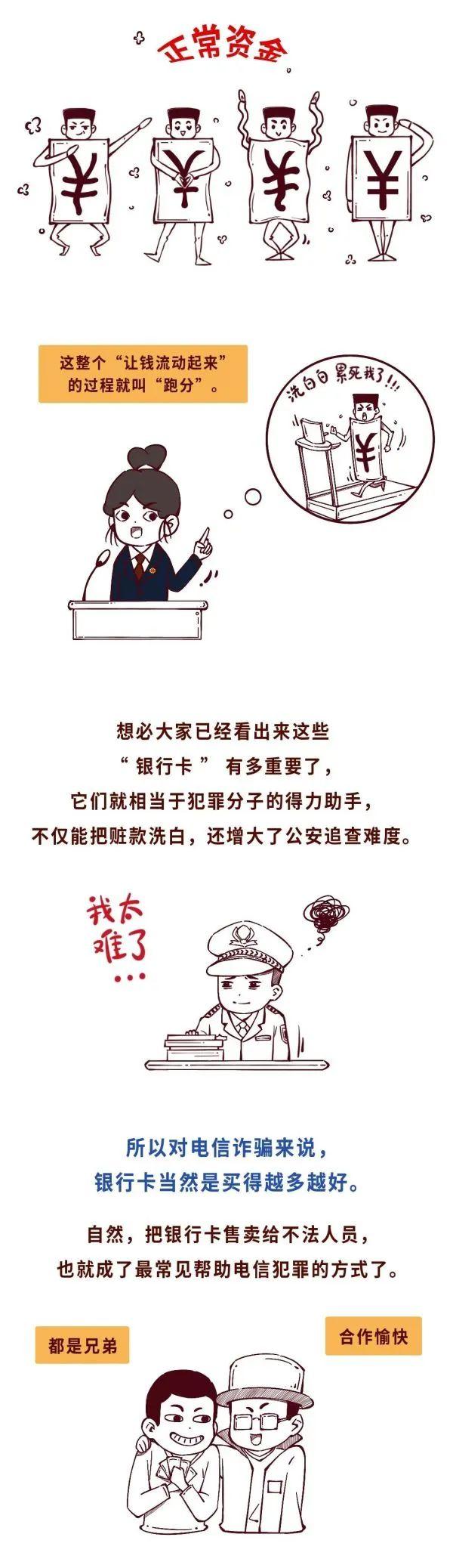

1.帮助上游诈骗团伙“跑分”洗钱的

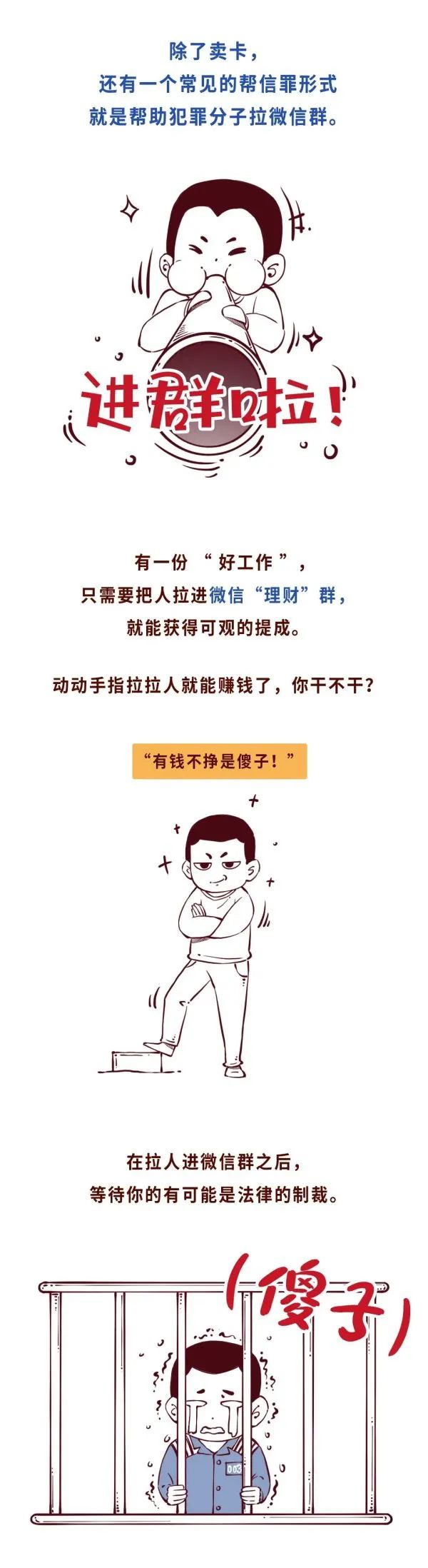

2.为诈骗团伙提供收发短信验证码“服务”的

3.为诈骗团伙非法获取并提供批量社交媒体账号、“解封”封禁账号的。

前文所述的王小伙

出售的银行卡

是如何“帮助”电信诈骗的?

“跑分”洗钱又是怎样操作的?

向下滑动看图

小编一次讲清楚

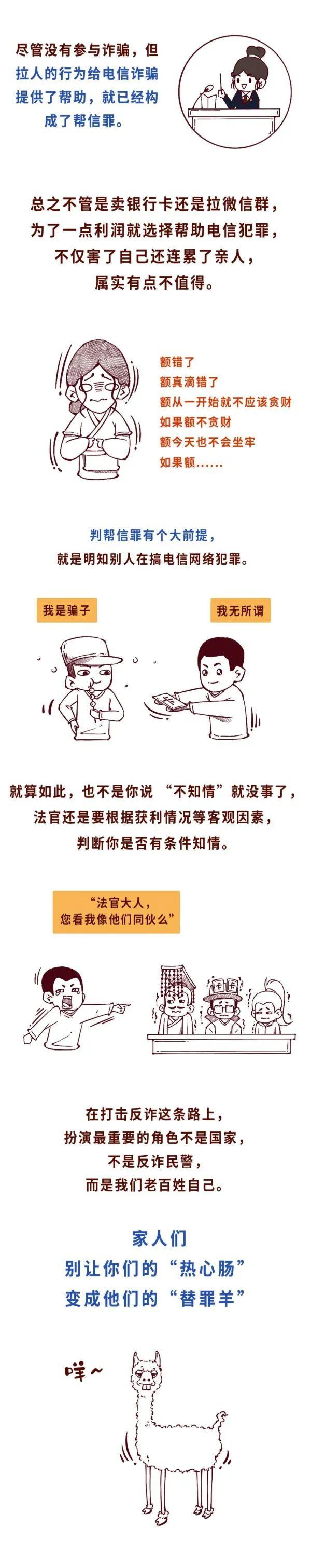

法官提醒:事先不知情 不是免罚理由

在“帮信罪”的办案实践中,有的被告人辩解:“事先我并不知情。”“我不知道银行卡、电话卡借给别人也是犯罪”。

但从犯罪构成上讲,“帮信罪”不要求行为人认识到被帮助对象实施犯罪的具体内容,也不要求行为人与被帮助对象存有犯意联络,只要是行为人知道或应当知道被帮助对象利用信息网络实施犯罪,即可成立该罪。

在审判实践中,司法机关认定被告人是否真的知与不知时,不仅仅听取被告人一句“不知道”即认定其主观上不明知,审判机关除了依据聊天记录、违法所得收益以外,还会依据一定的生活逻辑来推理论证被告人是否“明知”。

所谓的“事先不知情”

不仅站不住脚

更不是免罚理由

总之

卡不能给你

借也不行!

来源:成铁二院